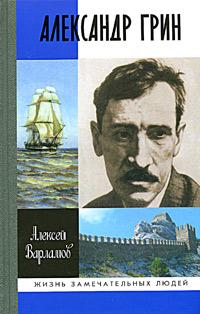

| Алексей Николаевич Варламов | |

|

Мистика бомбы. Грин и русская

революция гипертекстовая версия |

|

Александр Степанович Грин

(1880–1932) вошел в историю русскую литературы как писатель-романтик и

ассоциируется у большинства читателей со своими феериями — "Алыми

парусами", "Бегущей по волнам",

"Блистающим миром" или же готическими

колдовскими рассказами типа "Крысолова",

"Серого автомобиля" или

"Фанданго".

Было время, когда его проза была почти не востребована или

вовсе ошельмована, были годы, когда имя Грина гремело по всей стране и

даже отзывалось своего рода оппозиционностью. Государство зарабатывало

на Грине несметные деньги, юные

комсомольцы объединялись в клубы

"Алые

паруса" и пели песни про

Лисс и

Зурбаган; в Старом Крыму жила вдова

писателя Нина Николаевна, к которой приходили каждое лето тысячи

поклонников Грина от пионеров до архиереев, а ей не на что было

отремонтировать крышу. Александр Степанович Грин

(1880–1932) вошел в историю русскую литературы как писатель-романтик и

ассоциируется у большинства читателей со своими феериями — "Алыми

парусами", "Бегущей по волнам",

"Блистающим миром" или же готическими

колдовскими рассказами типа "Крысолова",

"Серого автомобиля" или

"Фанданго".

Было время, когда его проза была почти не востребована или

вовсе ошельмована, были годы, когда имя Грина гремело по всей стране и

даже отзывалось своего рода оппозиционностью. Государство зарабатывало

на Грине несметные деньги, юные

комсомольцы объединялись в клубы

"Алые

паруса" и пели песни про

Лисс и

Зурбаган; в Старом Крыму жила вдова

писателя Нина Николаевна, к которой приходили каждое лето тысячи

поклонников Грина от пионеров до архиереев, а ей не на что было